La Magnétogénétique permet de MANIPULER le cerveau à distance !

Stimuler à distance un comportement est devenu réalité grâce à une nouvelle technique, développée par des scientifiques américains de l’université de Virginie et détaillée dans la revue Nature Neuroscience. Les chercheurs ont mis au point une protéine, baptisée Magneto et capable d’activer les cellules nerveuses en présence d’un champ magnétique, puis l’ont introduite dans des neurones précis du circuit de la récompense chez des souris. Celles-ci ont alors montré une préférence marquée pour l’endroit où régnait un champ magnétique élevé. Les chercheurs ont ainsi fait la double démonstration du rôle joué par ces neurones et de la possibilité de les activer directement, instantanément et à distance par l’application d’un champ magnétique continu.

Dans ce type d’expérience, agir sur le cerveau ne prend plus des secondes, comme avec l’injection d’un produit dans le sang, mais des millisecondes. Et surtout, les cellules ne sont plus ciblées au millimètre près, comme avec des électrodes fichées dans le cerveau, mais au centième de millimètre, c’est-à-dire au niveau cellulaire. L’optogénétique offrait déjà ces gains énormes en précision dans l’espace et le temps, mais elle est invasive.

Mise au point il y a une dizaine d’années à Stanford, l’optogénétique consiste à manipuler par la lumière des neurones précis dans le cerveau d’animaux vivants, en introduisant dans les neurones à tester, grâce à un ciblage génétique, une protéine d’algue photosensible capable d’activer les cellules. Une révolution qui permet de démontrer le rôle précis joué par quelques neurones ou d’explorer le fonctionnement de circuits de neurones. Les cellules nerveuses responsables de la production d’une hormone de l’éveil, l’orexine, ont ainsi été identifiées, ou le souvenir d’un lieu ressuscité en activant à nouveau par la lumière les neurones sollicités lors de sa mémorisation. En 2013, le chercheur et Prix Nobel Susumu Tonegawa et son équipe du MIT aux États-Unis ont pu associer un tel circuit mémoire à un choc électrique. Ils ont ainsi pu fabriquer un faux souvenir désagréable lié à un lieu donné, mais aussi approcher comment émotion et souvenir sont associés dans le cerveau.

Applications thérapeutiques

Mais si elle est très adaptée à des modèles animaux presque translucides comme le ver C. elegans, la mouche drosophile ou le poisson zèbre, l’optogénétique présente des limitations chez la souris. Tout d’abord, une source de lumière doit être introduite à un endroit précis du cerveau, ce qui demande des compétences chirurgicales, et son effet est limité aux cellules environnantes. L’activation des cellules nerveuses à distance par un champ magnétique permet de lever ces limitations.

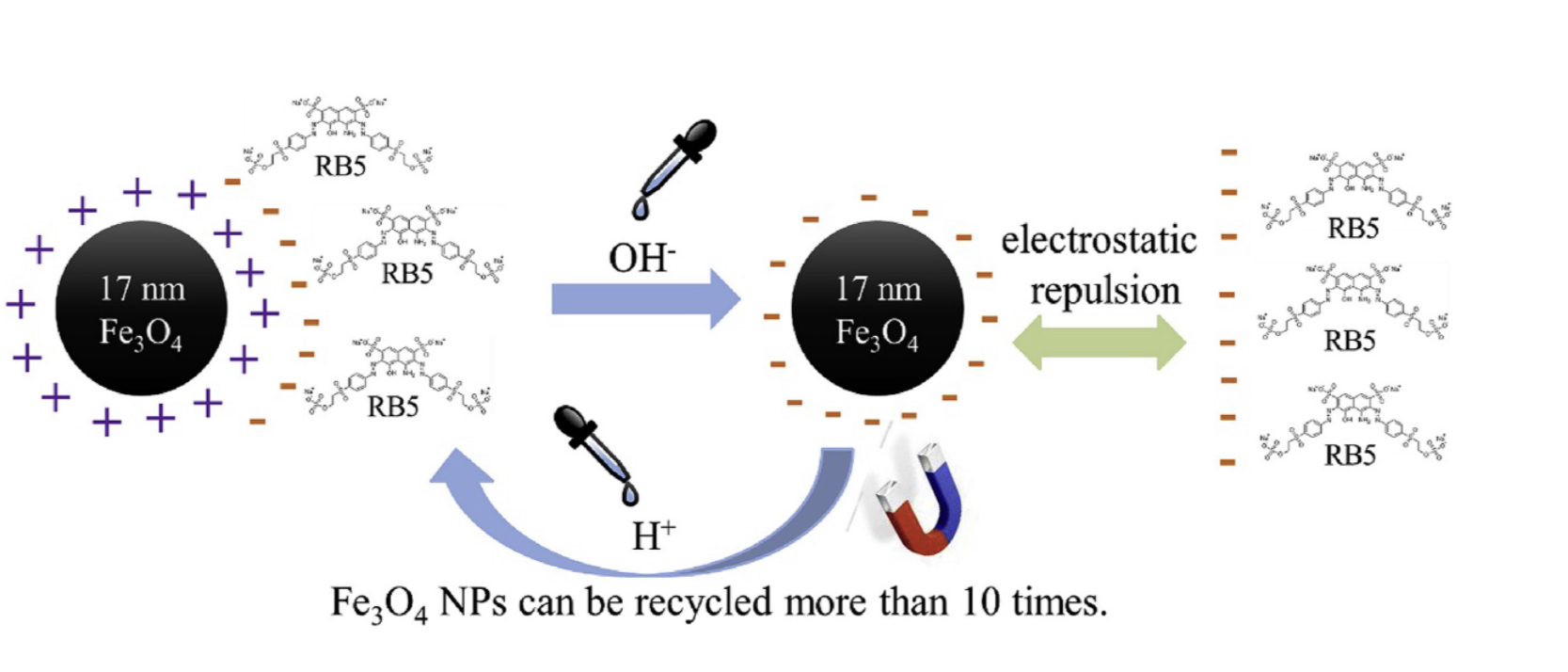

« La magnétogénétique a été inaugurée l’an passé par l’équipe de Sheng-Jia Zhang de l’université Tsinghua à Pékin », note Guillaume Dugué, chercheur à l’École normale supérieure à Paris. Les chercheurs chinois ont pu activer avec un champ magnétique les cellules musculaires d’un ver et modifier son comportement locomoteur après y avoir introduit le magnétorécepteur du pigeon. « Pour l’instant, l’activation des cellules dans ces études reste modeste, mais c’était aussi le cas pour l’optogénétique à ses débuts. » L’outil développé par les chercheurs américains « intéresse de nombreuses équipes qui nous en font la demande », indique au Figaro Ali Güler, à l’origine du travail sur la souris. Sa diffusion devrait être rapide, car, comme les outils de l’optogénétique ou de manipulation génétique CRISPR-Cas9, il sera bientôt librement accessible aux laboratoires via la plate-forme de partage Addgene.

Des applications thérapeutiques sont aussi envisageables à long terme. L’expression du Magneto dans certains neurones du patient et son activation par un simple aimant sur sa tête pourrait remplacer la stimulation cérébrale profonde, qui fonctionne avec des électrodes implantées et est utilisée pour traiter certains cas de maladie de Parkinson, de TOC (trouble obsessionnel compulsif) ou d’épilepsie. « Nous cherchons désormais à améliorer la sensibilité de la protéine au champ magnétique pour qu’elle puisse garder son activité dans les profondeurs du cerveau humain », précise Ali Güler.