Pollution : un mystérieux « Effet cocktail » multiplie par 2 les risques :

Des substances chimiques peuvent devenir deux fois plus nocives une fois mélangées.

Des chercheurs français ont découvert l’un des mécanismes à l’origine de cet « effet cocktail », une avancée qui permettra de mieux évaluer les risques des produits chimiques.

Une étude publiée jeudi 3 septembre dans la revue britannique Nature Communication lève partiellement le mystère sur « l’effet cocktail » régulièrement dénoncé par des écologistes et des médecins, mais peu Il existe 150 000 composés dont l’action combinée pourrait avoir des effets inattendus sur la santé, dont les polluants environnementaux (solvants, plastiques), mais aussi des médicaments ou certaines substances provenant de notre alimentation.

Parmi les substances le plus souvent incriminées figurent les perturbateurs endocriniens, fortement suspectés d’interagir avec les enzymes des cellules fabriquant des hormones endocrines comme les hormones sexuelles ou thyroïdiennes, de les dérégler et finalement d’entraîner des maladies comme l’obésité, le diabète ou des cancers.

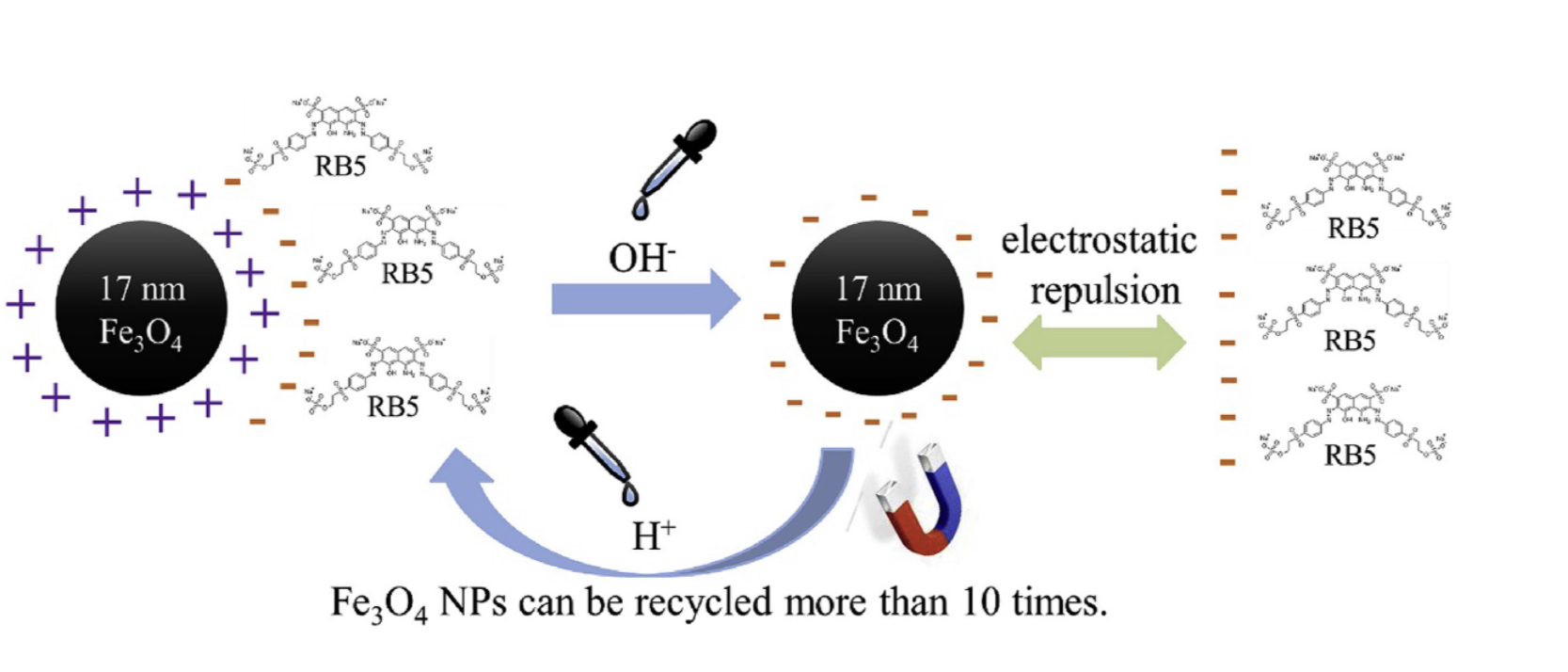

Grâce à des analyses effectuées en laboratoire, les chercheurs ont montré que ces deux composants avaient la capacité de coopérer pour se fixer simultanément à un récepteur situé dans le noyau des cellules et l’activer, induisant un effet toxique démultiplié.

« Nous avons passé au crible une cinquantaine de molécules dont le Bisphénol A (BPA), des pesticides et des médicaments, testé 780 combinaisons et découvert un effet synergique, c’est-à-dire un effet démultiplié, pour deux d’entre eux », explique William Bourguet, qui a coordonné l’étude réalisée par des biochimistes et des cancérologues de Montpellier.

Il s’agit d’une hormone œstrogène de synthèse, l’éthinylestradiol (un des composants actifs des pilules contraceptives), et d’un pesticide organochloré, le chlordane, un composé pourtant très faiblement actif par lui-même.

Utilisé pendant 35 ans avant d’être interdit dans les années 1990, il a une forte persistance, si bien qu’on le retrouve encore dans les organismes humains.

Les chercheurs ne savent pas encore si le mécanisme découvert est le seul impliqué dans le phénomène. Récemment, plusieurs voix d’associations environnementales ou de médecins se sont fait entendre pour reprocher aux industriels de la chimie de se contenter d’étudier l’effet toxique d’une seule molécule sans se préoccuper des combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens.

Si les résultats sont confirmés, ils auront certainement des retombées dans les domaines de la toxicologie et de l’évaluation des risques